BRÜCKEN 21

»ZEUGEN«

ZEUGEN

VON GEORGES APERGHIS

2007 vertonte Georges Aperghis Texte von Robert Walser für ein fünf – köpfiges Ensemble, eine Sängerin und sieben Handpuppen von Paul Klee. Daraus entstand das Théâtre Musical Werk Zeugen.

Im September 2021, anlässlich der Jahresversammlung der Robert – Walser – Gesellschaft und in Verbindung mit dem „Festival Rümlingen“, wird in einer konzertanten Neu – Produktion aufgeführt. Der Anlass wird im Krombachsaal der Psychiatrischen Klinik Herisau durchgeführt werden, in jener Klinik also, in der Robert Walser die letzten 23 Jahren seines Lebens verbrachte. Die Basler Aufführung der Zeugen wird am 27. Januar 2022 stattfinden.

Alle an der Uraufführung beteiligten Musiker*innen werden auch jetzt wieder mit dabei sein: Salome Kammer – Gesang, Ernesto Molinari – Klarinette, Marcus Weiss – Saxophon, Teodoro Anzellotti – Akkordeon, Mathilde Hoursiangou – Klavier und Françoise Rivalland – Cymbalom.

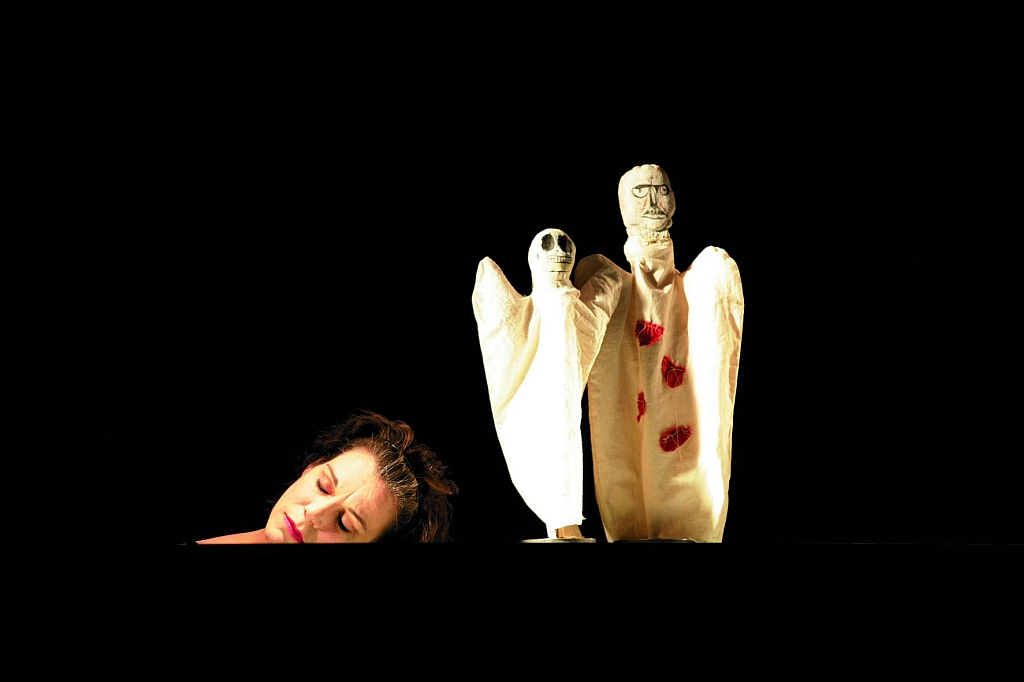

Zeugen wird zu diesem Anlass vom Szenographen Andreas Wenger neu in Szene gesetzt, mit Nachbildungen der Paul Klee – Puppen, zum einen als stumme Zeugen auftretend, aber auch bewegt in Video-Einblendungen.

Zeugen

2007 komponierte Georges Aperghis im Auftrag der Hochschule der Künste Bern (HKB) und der Wittener Tage für neue Kammermusik das Théâtre musical Zeugen für Sopran, einen Puppenspieler, fünf Instrumente und sieben Handpuppen von Paul Klee.

Aperghis verwendet Walsers Dramolett „Table d’hôte“, welches zuerst in einem Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung im Jahre 1926 erschienen ist. Der Text fasst, kurze Texte verschiedener nicht direkt mit einander verbundener Personen und auch drei kleine Szenen zusammen. In feinster, ironisch walser’scher Art sprechen diese Zeugen des Lebens von sich, von ihren Geschichten und Ideen. „Eine Frau“, „Der rätselhafte Gast, „Ein Wittwer“, „Lady“, „Szenerie im Gebirge“ sind einige der Titel dieser Texte, die philosophische Bemerkungen, alltägliche Eitelkeiten, Selbstbeschreibungen und abgründige Reflexionen beinhalten.

Der Solo-Gesangspart ist oft auch Sprechpart und verkörpert viele der verschiedenen Stimmen. Um Alterität zu zeigen, werden gewisse kurze Texte aber auch von Musikern gesprochen.

Die Losigkeit der Textinhalte wird zum einen durch Walsers Stil und seine quasi oberflächliche Tiefe zusammengehalten, zum anderen aber in genialer Weise durch die feine nervöse, oft schwebende, aber auch pochende Musik Georges Aperghis’. Dieses Stück bringt zwei seelenverwandte Künstler verschiedenster Herkunft zusammen. Beide genießen sie innerhalb ihres Faches einen gewissen Außenseiterstatus, beide sind feine Beobachter und denken fern jeglicher Ideologie.

Die musikalische Textur von Zeugen ist getragen durch einen leichten Puls, auf dem die Instrumente in verschiedenen Dichten das Netz ihrer Linien ziehen. Aperghis verfremdet den Klang der Instrumente nicht stark, sondern mischt ihn im piano-Bereich und durch die Verwendung von Vierteltönen bei den beiden Blasinstrumenten zu einem ganz eigenen Gewebe. Dazu stellt er Instrumentalsoli und rezitativische Partien. – Die gesamte komponierte Musik von Aperghis, d.h. Solostücke oder Instrumentalstimmen kleiner und großer Werke sind letztlich sprechend und in diesem Sinne „theatralisch“. Denn auch wenn er in Vokalstücken etwa Texte auseinandernimmt, die Silben in verschiedenster Art und Weise permutiert, die Semantik so völlig auflöst, so behält doch jedes Stück einen sprechenden Ausdruck. In den Rhythmen, Tönen, Artikulationen, Motiven und Gesten lässt er eine rein musikalische „Semantik“ wirken. Die intensive Arbeit im musiktheatralischen Bereich, die Aperghis’ Produktion bis etwa zum Jahr 2000 bestimmte, hat er so in die Instrumentalmusik geführt, die er seither vermehrt schreibt. Zeugen gelingt durch die gleichzeitige Präsenz einer menschlichen Stimme und äusserst verschieden artikulierender Instrumente eine wunderbare Verschmelzung dieses parlando. Robert Walser ist bei Georges Aperghis bestens aufgehoben.

Paul Klee Puppen

Zwischen 1916 und 1923 stellte Paul Klee für seinen Sohn Felix Puppen aus verschiedenen Materialien her. Der Fachbereich Konservierung der HKB baute 2007 die originalen Puppen im doppelten Massstab vergrössert nach, da die originalen Puppen zu klein gewesen wären um von einem Publikum differenziert wahrgenom-men werden zu können. Aperghis wählte für sein Stück sieben Puppen aus. Diese Handpuppen werden nicht gespielt, sondern stehen als stumme Zeugen im Bühennraum. Die Hochschule für Gestaltung in Bern hat die Originalpuppen für die Uraufführung in Bern im Jahr 2007 in doppelter Größe nachgebaut.

Georges Aperghis (*1945)

Als Sohn eines Bildhauers und einer Malerin wuchs Aperghis in Athen auf und bildete sich weitgehend autodidaktisch zum Komponisten aus. Seit 1963 lebt und arbetet er in Paris. Von 2003 – 2008 baute Aperghis zusammen mit der französischen Schlagzeugerin und Performerin Françoise Rivalland die Klasse für »Théâtre musical« an der Hochschule der Künste Bern auf. Aperghis war es wichtig, in dieser Klasse komponierende und interpretierende Studierende zusammen-zuführen, um einen fruchtbaren Austausch zu ermöglichen.

Ein wichtiges Charakteristikum seiner Arbeit ist das Befragen von Sprache und Sinn. Seine Kompositionen, ob instrumental, vokal oder auf der Bühne, loten die Grenzen des Verständlichen aus. Dabei führt er gerne auf «falsche Fährten», mit denen er die Aufmerksamkeit des Publikums wachhält (Geschichten entstehen, werden aber abrupt ins Gegenteil verkehrt oder gestoppt). Aperghis Musik ist nicht strikt einer dominanten musikalischen zeitgenössischen Ästhetik verbunden. Sie ist am Puls der Zeit durch den Dialog mit anderen Kunstformen und einer großen Offenheit gegenüber intellektuellen, wissenschaftlichen und sozialen Bereichen. So bezieht er etwa Elektronik, Video, Maschinen, Automaten oder Roboter in seine Performances ein.

Während seiner Zeit in Bern setzte sich Georges Aperghis mit wichtigen Berner Künstlern wie Paul Klee, Adolf Wölfli und dem Bieler Robert Walser auseinander. Das kulturelle Bern der 1920er und 1930er Jahre interessierte ihn besonders, jene Zeit also, während der im Kanton Bern große Dichter und Künstler in Einrichtungen/Irrenhäuser lebten. Auch Paul Klee, welcher nie in eine „totale Institution“ eingeliefert wurde, war mit Vorwürfen konfrontiert psychisch krank zu sein und musste befürchten, dass sein Einbürgerungsgesuch abgelehnt würde.

Andreas Wenger, Szenografie (*1961)

Andreas Wenger, Dipl. Architekt ETH, ist Leiter des Instituts Innenarchitektur und Szenografie der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW in Basel. Er war Mitbegründer und Co-Direktor des «International Scenographers` Festival IN3», welches von 2006 bis 2010 zweijährlich durchgeführt wurde. Von 1994 bis 1998 war Andreas Wenger Oberassistent am Lehrstuhl für Architektur und Städtebau Prof. Franz Oswald, am Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung (ORL) der ETH Zürich. 1992 Gründung des Büros Anarchitekton GmbH in Basel. Von 1987 bis 1992 war er Mitarbeitender des Architekturbüros Silvia Gmür in Basel mit dem Schwerpunkt Neubau- und Sanierungs-Projekte insbesondere von Spitalbauten. Andreas Wenger ist Mitglied des SIA und des VSI.ASAI.

©Hochschule der Künste Bern

mit freundlicher Unterstützung von:

![]()

Aufgrund der aktuellen Vorschriften sind für die Veranstaltungen Platzreservierungen unter kunst@kunsthausmuerz.at oder von Mo. – Fr. von 10.00 bis 15.00 Uhr unter +43 3852 56200 erforderlich. Alle Veranstaltungen erfolgen unter Einhaltung der jeweils aktuellen Sicherheitsvorschriften.